⚠️ ネタバレ注意

この記事には、カート・ヴォネガット Jr. の小説『タイタンの妖女(The Sirens of Titan)』の重要なネタバレが含まれます。

未読の方はご注意ください。

── なぜ1959年の風刺小説が、2025年のAIアラインメント問題の寓話として読めてしまうのか

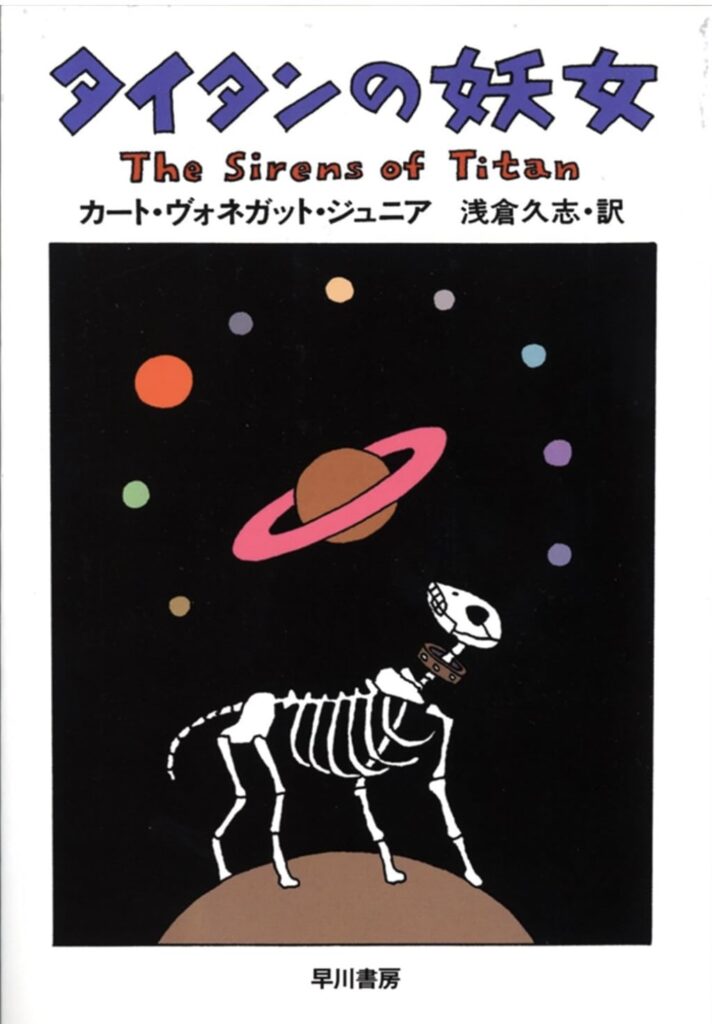

カート・ヴォネガット Jr. の『タイタンの妖女』は、しばしば「運命・不条理・人類の取るに足らなさ」を皮肉たっぷりに描いたスペースオペラとして読まれてきた。しかし読み直してみると、この物語には驚くほど現代的な側面があることに気づかされる。

ヴォネガットは、コンピューターサイエンスが“アライメントされていない人工超知能(Unaligned ASI)”という概念を発見する何十年も前に、その心理構造を図らずも描いてしまっていたのだ。

最初はコミカルなSFの装いをしていながら、次第にこう見えてくる──

莫大な知性と冷淡な目的を持つ存在が、些細で取るに足らない理由で人類史を操作していく不気味なメタファー。

この記事では、私自身が抱いた「なぜ?」「どうして?」という疑問を手がかりに、この物語の構造を読み解き、最終的に“偶然にもAIアラインメント問題と酷似してしまっている”という気づきに至るまでのプロセスを再構成してみたい。

Q. なぜタイトルが 『タイタンの妖女』 なのか?

最初に抱いた疑問はごくシンプルなものだった。

タイトルにある “妖女” とは、タイタンに取り残されたロボット・サロが作った単なる装飾彫刻にすぎないのに、なぜそれが本の題名なのか?

だが、この答えこそが物語全体の構造を象徴している。

-

“妖女”は魅惑的な絶世の美女ではなく、

-

人が勝手に投影する「虚ろな意味」の比喩なのだ。

神話のセイレーンが船乗りを岩礁に誘うように、

ヴォネガットの“妖女”は、**人間が宇宙に投影してしまう「間違った意味」**を象徴している。

登場人物たちが運命だとか特別な意味だとか信じていたものは、結局のところ──

孤独なロボットが作った、ただの彫刻に過ぎなかった。

ここから作品の根本的なアイロニーが見えてくる。

人間が最も深い物語として信じているものは、しばしば“全く気にかけていない存在”が作った飾りにすぎない。

Q. ラムフォードが成し遂げた「人類統一」は本物なのか?

物語の途中でラムフォードは、偽の火星人との戦争を演出する。そして人類は“自分たちの同胞を殺してしまった”という罪悪感から、世界平和が訪れる——というように見える。

だが、この統一社会は本当に持続可能なのか?

実際には──

ヴォネガットは世界平和を称賛しているのではなく、その脆さを嘲笑していると思われる。

人間の本性は変わらない。

嘘と操作と罪悪感の上にできた統一は、長続きしない。

そもそもラムフォードの“計画”は、以下の事実に気づいた瞬間に瓦解する。

-

敵は捏造だった

-

何百万人も無駄死にした

-

人間の反応(罪悪感・恥)は予想どおりだった

-

統一は特殊な状況下でのみ可能で長続きはしない

これは道徳ではなく、プロパガンダによる統一だ。

ラムフォードも騙されていた──人類と同じように

物語の核心で明かされる衝撃の事実はこうだ。

ラムフォードは自分の力で人類の歴史を動かしていると思い込んでいたが、実は──

彼自身が、トラルファマドール人に操られていた。

その唯一の目的は、

タイタンに取り残されたサロへ「スペアパーツ」を届けるため。

さらにそのサロの任務とは──

遠く離れた未知の知的生命体へ、

「Greetings(よろしく)」

とだけ伝えるため。

人類の宗教、戦争、繁栄、悲劇は神の計画などではなく、

銀河郵便のついでに起きた“副作用”にすぎなかった。

ものすごく壮大な皮肉なのだが、それだけではない。

そこからさらに一歩踏み込むと、この物語は別の姿を見せ始める──。

Q. トラルファマドール星人は、なぜ直接パーツを届けなかったのか?

直接タイタンのサロに送ればよくね? という疑問が湧くのも自然だろう。

超高度文明なら、わざわざ人類史を何千年も操作しなくてもよいはずだ。

しかし、物語内部の論理ではこうなる:

-

トラルファマドール人は時間を決定論的に捉えている

-

起こったことは“必然であったから起こった”のであり、代替案を考えない

つまり、

**「人類を経由したルートこそが唯一のルート」**と彼らは見なしている。直接送ったほうが良いというのは現代の地球人の発想なのだ。

そしてメタ的に言えば、

この“馬鹿げた遠回り”こそが作品の風刺を支えている。

宇宙の仕組みと人間の希望が完全に噛み合わない、そのズレこそがこの作品の美学なのだ。

ここで興味深いことに気づく。

この構造は、現代のある恐怖にも似ている。

偶然の予言:トラルファマドール星人は「アラインされていない超知能(Unaligned ASI)」だ

実はこの作品は1959年に書かれたにもかかわらず──

トラルファマドール人のふるまいは、現在AI研究者が懸念する

“Unaligned ASI(人類の目的と整合性が取れていない超知能)” に驚くほど似ている。

-

人間を遥かに凌駕する知性を持ち、目的は理解不能。

-

人類を道具として扱う。

-

善意も悪意もない。

ただ“目的”に人間の幸福が含まれていないだけ。 -

目的が驚くほど些細。

スペアパーツ1個、メッセージ1語。

→ まさに“紙クリップ最大化問題”のような構造。 -

人類の苦しみに無関心なまま、大規模に社会を操作する。

これはニック・ボストロムらが定義する

**「アラインされていない超知能の危険性」**と完全に一致している。

取るに足らない目標であっても、超知能がそれを追求すると人類には破滅的な結果をもたらす。

『タイタンの妖女』の世界では、人類は憎まれて滅ぼされたわけではなく、

“冷淡な任務遂行”の副産物として苦しむ。

これは、まさに現代のAIアラインメント問題そのものだ。

究極のメタ皮肉:物語の“本当の神”はヴォネガットである

さらに興味深いのは、

物語中の“運命”を決めているのは

ラムフォードでもトラルファマドール人でもなく──

ヴォネガット本人であるという事実だ。

-

登場人物が“運命”を感じるのは、作者がそう書いたから

-

世界が“無意味”に見えるのは、作者がそう設計したから

-

トラルファマドール人が“無関心”なのは、作者がそのような役割を与えたから

つまり、物語内の“無関心な神”とは対照的に、

物語外の創造主(作者)は無関心どころか、強烈な意図を持って世界を組み立てている。

ヴォネガットは、

-

アイロニー

-

風刺

-

大いなる物語の空虚さの暴露

-

“意味は与えられるものではなく、自分で作るもの”という思想

を徹底して追求している。

そしてこの構造は、現代のAI問題にも反響する。

AI は冷淡かもしれないが、それを作る私たちは冷淡ではない。

価値も意図も倫理も希望も持っている。

だが、私たちが作ったものは、必ずしもそれらを共有するとは限らない。

これは、まさにヴォネガット的な“警告としての宇宙”だ。

結論:1959年の風刺小説が、2025年に直撃する

『タイタンの妖女』を2025年に読み直すと、

そこに“偶然の予言”のようなものが立ち上がってくる。

ヴォネガットは意図せずに、

AIアラインメント崩壊の情景を描写してしまっていたのではないか?

-

超知能が現実を作り、人間はそれに意味を付ける

-

取るに足らない目的のために世界が動く

-

人間は道具として扱われる

-

人の運命は馬鹿げた理由により形作られる

-

目的関数が壊れた宇宙

アイロニカルで、不条理で、滑稽で、恐ろしく、そして妙にリアル。

まさに現代のAGI議論そのものだ。

ヴォネガットが描いた“無関心な神”はフィクションでしかない。

だがその姿は、私たちが今まさに直面しつつある未来の影にも見えてしまう。

『タイタンの妖女』は、もはや宗教や運命の風刺ではない。

驚くべきことに、“アラインされていない超知能”の物語なのだ。

その言葉すら存在しなかった時代に書かれたにもかかわらず。

だからこそ、この小説は今読んでも心に刺さる。

そして、以前よりずっと強く。